La Fondation Cartier fait en ce moment la part belle à une forme d’art assez peu représentée habituellement dans les musées, les tags et graffitis. Un accrochage qui investit, comme souvent en ce lieu, aussi bien l’intérieur que l’extérieur.

Pour les gens de ma génération, il semble que le tag a toujours existé. Perçu le plus souvent comme un fléau, il est généralement considéré comme une verrue dans le paysage urbain. Ce phénomène qui s’est maintenant étendu dans le monde entier trouve ses racines à New York, et plus précisément à Manhattan, Brooklyn et dans le Bronx, au début des années 1970. On ne parlait pas alors de taggers mais de « writers ». Dans sa forme originelle, en effet, le graffiti new-yorkais était une simple signature de son auteur, sous forme d’un pseudonyme auquel était accolé le numéro de sa rue. L’outil était un marqueur, assez rapidement supplanté par la bombe de peinture.

Au début, les lieux des inscriptions étaient bien souvent des lieux de passages : murs, et bien évidemment l’intérieur du métro et des stations. Le but étant pour un writer que le maximum de writers voie sa signature. Evidemment, l’extérieur des rames de métro constitue alors un support idéal qui ne tarde pas à être investi. Il s’ensuit une progression importante de la taille et des formes des tags, qui deviennent de plus en plus variées. Lettres énormes façon « bubble », immenses caractères d’imprimerie aux contours très rigides, les tags sont de plus en plus monumentaux et il apparaît logiquement le premier « masterpiece », rame de métro entièrement recouverte par un tag. A ce moment-là, certains tags cessent d’être une simple signature pour devenir une maxime comme « Do it », par exemple. Sans parler du graphisme, qui n’a plus rien à voir avec les inscriptions relativement basiques des débuts.

Parallèlement à cela, les taggers développent une rapidité impressionnante et une agilité physique rare. En effet, le caractère illégal de l’activité entraînait un véritable jeu du chat et de la souris (certains y laissèrent la vie) avec la police mais aussi les employés de métro. Quant aux Pixadores de Sao Paulo, certains escaladent des immeubles à mains nues, comme on peut le voir dans le film projeté dans la salle à droite de l’entrée.

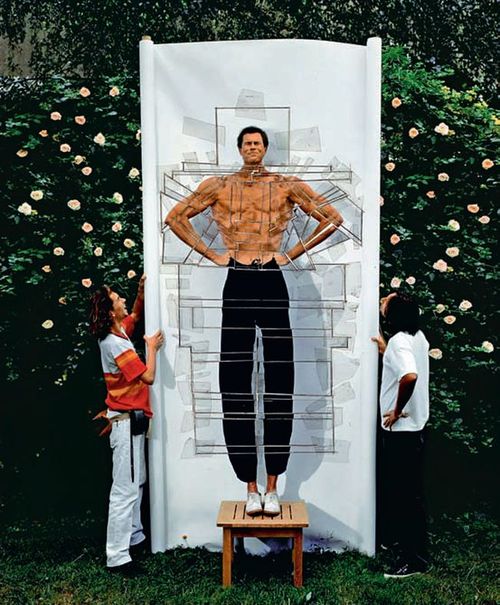

L’exposition Né Dans la Rue – Graffiti se divise en plusieurs parties. Tout d’abord, historique en bas, où les murs sont recouverts de fresques reproduites à partir d’œuvres de taggers célèbres. Au rez-de-chaussée, outre la salle de projection, se retrouvent des œuvres d’artistes contemporains, assez monumentales. En effet, l’esthétique des tags a eu son influence dans l’art contemporain, à commencer par Jean-Michel Basquiat. D’ailleurs, y a-t-il une réelle frontière entra tag et œuvre d’art ? L’extérieur de la Fondation Cartier se met également à l’unisson, avec une façade recouverte de graffitis. Avec un peu de chance, vous arriverez même à une heure où des artistes seront au travail…

Né Dans la Rue – Graffiti est donc une exposition originale et bien réalisée. Le jeu sur l’espace du bâtiment (jardin, rez-de-chaussée très lumineux, sous-sol sans fenêtre, façade…) est maintenant bien rodé et offre une présentation variée, qui bannit l’ennui de la visite. L’exposition court jusqu’au 29 novembre 2009, au 261, bd Raspail, dans le 14° à Paris. L’entrée est de 6,50€ réduit à 4,50€ pour les étudiants et moins de 25 ans, gratuit en dessous de 18 ans.

No Comments