Deuxième jour de ce Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême 2012. Aujourd’hui, nous revenons sur l’histoire de ce festival et nous rencontrons les auteurs de la série Les Quatre de Baker Street, un de nos coups de coeur de la Sélection Officielle Jeunesse.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas un auteur qui ouvre cette journée à notre micro. Nous avons rencontré Francis Groux, « mémoire du festival », qui vient de publier aux édtions PLG Au coin de ma mémoire, un ouvrage qui raconte l’histoire du Festival du point de vue de celui qui en fut un des co-fondateurs.

Depuis la première édition en 1974, Francis Groux a toujours été fidèle au poste. Anecdotes, dédicaces et archives photographiques sont compilées dans Au coin de ma mémoire. Laissons maintenant la parole à cet homme qui a eu l’honneur d’être croqué et caricaturé par les plus grands noms du neuvième art.

Save My Brain : Quel est votre rôle dans l’organisation du festival ?

Francis Groux : Je suis aujourd’hui vice président de l’association du Festival. Bien sûr, aujourd’hui 9ème Art + assure une bonne partie de l’organisation. Mais toutes les réceptions et une partie de l’organisation off sont organisées par nous. De même, on essaie de garantir l’esprit du Festival, en organisant des expos dans les quartiers environnants et les petites communes voisines. Il est important de garder cet esprit. L’association du Festival est composée d’une cinquantaine de personnes, toutes bénévoles. Dès le départ, il m’a semblé nécessaire de créer une association indépendante. Car même si nous avions alors le soutien de la municipalité, il fallait se mettre à l’abri des changements politiques. Et l’histoire, au fil des trente-neuf ans du Festival, m’a donné raison. Jusqu’il y a deux ans, j’étais président de l’association. Le vice-président a pris ma place et inversement. A 77 ans, il est important de laisser la place aux jeunes !

SMB : Pouvez-vous nous raconter les débuts du festival ? L’élément déclencheur qui a présidé à sa naissance ?

F.G. : Il va falloir que je parle un peu de moi ! Je suis né en 1934. Donc j’étais trop petit pour connaître les BD d’avant-guerre. Et pendant la Guerre, il n’y avait qu’un journal de Bande Dessinée, qui s’appelait le Téméraire et qui était assez proche de la collaboration. La BD est réapparue après-guerre avec le journal Coq Hardi, sans pour autant que je me plonge dedans. En fait, j’ai découvert la BD sur écran, quand le curé, au catéchisme, nous passait les histoires de Tintin à l’aide d’une lanterne magique. A l’époque, la Bande Dessinée n’était pas vraiment bien vue. Je lisais alors les classiques : la Bibliothèque Verte, les Jules Verne… Mon premier vrai contact avec la BD est arrivé bien plus tard, quand j’étais marié. Je suis passé devant une librairie où j’ai vu en vitrine la réédition des Cigares du Pharaon, reprise par Hergé en couleurs. J’en ai parlé en rentrant à ma femme et comme c’était mon anniversaire quelques jours après, elle me l’a offert pour plaisanter. Et j’ai découvert Tintin avec un regard d’adulte. Partant de là, je suis devenu passionné et j’ai acheté les Astérix, les Lucky Luke, les Spirou… Et quand on a une passion, on a envie de la partager.

C’est alors que j’ai lancé une première expo de Bande Dessinée, avec l’aide de Claude Moliterni, créateur de la revue Phénix. J’étais alors conseiller municipal à Angoulême, ce qui nous a aidé à lancer cette exposition. A l’époque, Angoulême était une ville qui dormait complètement sur le plan culturel. On a décidé de la réveiller et un des plans pour ce renouveau passait par la BD. On a tout d’abord créé une quinzaine de la lecture, orientée sur le livre d’enfants et la Bande Dessinée. Cet événement se déroulait sur deux semaines, seulement les jeudis et samedi, jour de repos des enfants. Les libraires ont joué le jeu, le succès est arrivé et les auteurs aussi. On a très vite eu de grands noms comme Fred, Tibet ou Roba. Pour illustrer ce succès, le musée dans lequel on a organisé l’expo a enregistré plus d’entrées pendant la quinzaine que pendant une année entière d’activité normale.

C’est alors qu’est venue l’idée de créer un Festival. Mais il se posait le problème de la concurrence avec le Festival de Lucca, auquel Claude Moliterni collaborait. On a alors rencontré les organisateurs pour leur présenter le projet et on a trouvé notre formule et nos dates. Dès la première édition, ça a été un succès. La clé était de faire vieillir le Festival pour s’adapter au public, comme Goscinny a fait vieillir le Journal Pilote pour se tourner vers la BD adulte. On a eu presque tout de suite une couverture presse exceptionnelle. Tous les grands journaux en ont parlé, Paris Match nous a fait quatre pages. FR3 Aquitaine a fait des interviews d’auteurs, diffusées pendant plusieurs semaines après. On a eu 10.000 visiteurs cette année-là. Et pourtant, on a fait ça avec des bouts de ficelles par manque de moyens : on a investi une partie désaffectée du Musée, il a fallu étayer l’escalier qui n’était pas prévu pour recevoir un tel flux…

SMB : Comment au fil des ans est-il devenu un événement d’envergure internationale ?

F.B. : La clé du succès était de conserver l’indépendance du Festival. Pour cela, la création de l’association a été quelque chose de primordial. Ensuite, tout le monde a joué le jeu. Les bénévoles, comme les pouvoirs publics et ensuite, les soutiens privés. Au fil des ans, on a eu de plus en plus de moyens, ce qui nous a permis d’embaucher dès la sixième ou la septième année.

D’autre part, Angoulême a mis l’angle sur la BD mais également sur tous les métiers de l’image, qu’elle soit fixe ou mobile. Il est ainsi possible d’apprendre tous les métiers de l’image à Angoulême. Aujourd’hui, on a une trentaine de studios à Angoulême, tant pour le dessin animé que pour la 3D. Le Festival a modifié en profondeur l’économie d’Angoulême.

SMB : Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait la patte du Festival d’Angoulême, le fait qu’il reste en haut de l’affiche devant les autres festivals de la BD ?

F.G. : On a toujours eu le soutien de la presse, même dans les périodes difficiles, lorsqu’on a cru que Grenoble allait nous manger, ou lorsque les changements de municipalité ont rendu les choses plus difficiles. Je pense aussi que le fait que ça se déroule en province apporte un aspect sympathique. Aujourd’hui, on est copains avec les auteurs et l’ambiance bon enfant est un point fort. Auteur, c’est un métier où on est isolé. A Angoulême, on les accueille avec le Pineau et le Cognac et ils peuvent faire la fête. Aujourd’hui, avec la pression du public, ce n’est plus aussi festif qu’au début, où il y avait une grosse fiesta sur une péniche sur la Charente. Le seul point noir vient du choix de la période, fin janvier, qui avait à l’origine été sélectionnée pour ne pas tomber face à d’autres événements. Pour la météo, ce n’est pas excellent. Mais ensuite, tous les autres événements se sont calés sur notre calendrier ! Donc on ne pouvait plus changer.

SMB : Un Festival, ça se prépare combien de temps à l’avance ?

F.G. : Deux ans. C’est d’autant plus vrai pour l’année prochaine, où on fêtera le quarantième anniversaire du Festival. Mais quand on a une tête d’affiche comme Art Spiegelman cette année, il faut s’y prendre à l’avance. Surtout quand on voit la pression que l’on met sur les Grands Prix, qui doivent présider le jury l’année suivante. Et quand l’Atlantique nous sépare, comme dans le cas de Spiegelman, ça ne facilite pas les choses ! Et un festival, c’est un escalier. On ne peut pas descendre une marche d’une année à l’autre. Il faut toujours faire mieux que la fois précédente.

SMB : Notre magazine s’appelle Save My Brain… Sauver les cerveaux. Comment peut-on le faire ?

F.G. : Il faut être très clair et bien expliquer les choses ! Pour les jeunes auteurs, je leur dis de se former, d’écouter les professionnels et de ne pas se décourager s’ils essuient des refus. Et de parler de ce qu’ils connaissent. Il y a un Festival à Alger, où je vois de jeunes auteurs faire des mangas, alors qu’ils ont une histoire riche. Pour les lecteurs, je leur dirais de ne pas hésiter à aller voir des choses qu’ils ne connaissent pas, à avoir l’esprit le plus large possible. Quant aux éditeurs, je les appellerais à la sagesse. Il y a une surproduction qui est problématique. Il y a eu l’année dernière 5.000 sorties, dont 4.000 nouveautés. Je pense qu’il faudrait produire moins et plus de qualité. Parfois, j’ai l’impression de relire quarante fois la même histoire, avec un dessin différent.

SMB : Votre coup de cœur BD de cette année ?

F.G. : Maintenant, je ne peux plus lire toutes les nouveautés. Quand il y en avait 400 par an, ça pouvait aller. Je citerai Les Ignorants, de Davodeau, qui raconte la rencontre entre un vigneron et un auteur de BD qui ne connaissent rien à leurs métiers respectifs. J’ai aussi beaucoup aimé la série Jeronimus. Mais mes auteurs favoris restent Franquin et Giraud.

Ce n’est pas Francis Groux qui nous contredira. Le Festival d’Angoulême a toujours mis à l’honneur la diversité. Cette année, l’Espace Franquin abrite une exposition sur l’histoire de la bande dessinée espagnole, les tebeos, du nom de la revue TBO, qui vit apparaître les premiers illustrés au début du XXème siècle.

Si Guarnido, avec sa série Blacksad, arrive en tête des auteurs espagnols les plus célèbres, force est de reconnaître que la bande dessinée ibérique n’a pas la même notoriété que son homologue belge. L’exposition Tebeos répare cet oubli, en expliquant la cause : la censure sous le franquisme.

Des débuts au futur de la bande dessinée espagnole, cette exposition retrace à grand renfort de planches un panorama complet. Genres les plus divers, parodies… Tout cela met en lumière une facette méconnue de la bande dessinée.

Autre contrée explorée cette année, Taïwan. Dans la cour de l’Hôtel de Ville, cette expo retrace, sur le même principe que Tebeos, l’histoire de la BD à Taiwan. Ici, pas de planche mais un chapiteau en forme de salle de lecture où tous les visiteurs peuvent s’installer pour lire la production Taïwanaise.

Made in Taïwan… Célèbre pour de nombreux objets, cette signature l’est beaucoup moins pour la Bande Dessinée. Débutée sous une censure castratrice, la BD taïwanaise a connu son essor au début des années 1980. Elle imprègne aujourd’hui complètement la culture de l’île, au point d’être à l’origine de nombreux produits dérivés.

Bien que totalement différente de la BD espagnole, la BD taïwanaise la rejoint finalement par son histoire, marquée par la politique. Nous avons également visité l’amusante exposition consacrée à Hervé Di Rosa, dont nous ne pourrons malheureusement pas vous parler puisqu’il n’a pas été possible d’y faire des photos, par volonté de l’auteur. Nous ne pouvons que regretter cette politique, de plus en plus courante.

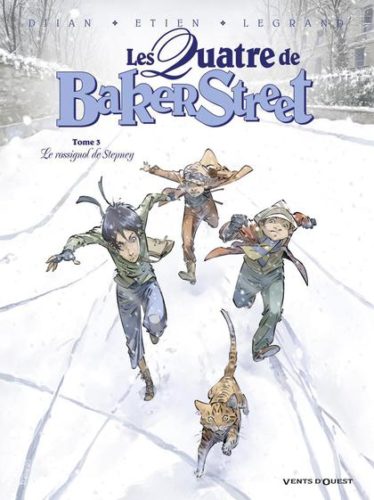

Notre deuxième rencontre de la journée était avec les auteurs de la série Les Quatre de Baker Street, dont le dernier tome, Le Rossignol de Stepney, figure dans la Sélection Officielle Jeunesse de cette année. Ambiance britannique victorienne, pour des enquêtes menées par trois gosses des rues et un chat, assistants du grand détective Sherlock Holmes.

Save My Brain : Comment est née cette idée des disciples de Sherlock Holmes ?

Olivier Legrand : David et Jean-Blaise avaient déjà travaillé ensemble sur Chito Grant et moi, j’avais travaillé avec Jean-Blaise sur Parabellum. On avait envie de faire une série avec des enfants des rues. Jean-Blaise savait que j’avais une passion pour l’époque victorienne mais on ne voulait pas refaire un Peter Pan. Alors on a repris à notre compte les Francs-Tireurs de Baker Street, ces assistants de Sherlock Holmes. Mais on a inventé nos propres personnages pour pouvoir les faire évoluer et leur forger un caractère propre.

Jean-Blaise Djian : Une fois que l’idée a été soumise et approuvée, on en est très vite arrivés à trois personnages et un chat. Pendant un moment, on a songé à un rat mais on a finalement trouvé que l’esprit du chat de gouttière collait mieux à nos personnages.

SMB : Pourquoi les Quatre de Baker Street et pas les Trois ? Le chat n’a qu’un petit rôle…

David Etien : Parce qu’on trouvait que ça sonnait mieux ! En fait, on voulait que ça apparaisse comme une énigme. Mais le chat est sur la ouverture, c’était un protagoniste évident pour nous. Il y a deux mystères : l’identité de Charlie et la nature du quatrième.

SMB : Nombreuses sont les adaptations et parodies de Sherlock Holmes. Qu’est-ce qui différencie les aventures de nos compères ?

O.L. : La notre est une série dérivée. On se greffe sur un univers déjà exploré, revisité. On cherche à être le plus fidèle possible à l’esprit de Conan Doyle et à ses personnages. Tous les personnages sont les plus fidèles possible à la source. C’est le cas par exemple du surpoids de Mycroft. Beaucoup de gens ne savent pas que Mycroft est obèse. Et pour cause, la traduction française a gommé cet aspect physique du personnage. Les adjectifs comme « massif » on été remplacés par « plein de prestance ». Nous voulons coller le plus possible à la source pour rendre hommage à Conan Doyle et mieux installer les aventures des Quatre de Baker Street dans cet univers.

SMB : Du point de vue du dessin, les mises en scènes et angles de vues sont très travaillés. Comment mettez-vous tout cela au point ?

D.E. : Le découpage de Jean-Blaise me sert de base. Il cherche à être le plus précis possible, sans toutefois que ça ne bride ma liberté. Je me réapproprie les scènes, en alternant les plans pour donner un rythme à la narration, avec des angles de caméra inhabituels. Le tout est d’éviter la monotonie.

O.L. : Tout est dans le détail. Je crois que ma case préférée est dans le tome deux, où l’on voit marcher les personnages sous la pluie. C’est un plan qui pourrait paraître des plus banals, mais la mise en scène du détail la révèle.

J-B.D. : On cherche un découpage des actions précis pour leur donner un aspect le plus dynamique possible.

SMB : Comment choisissez-vous les thèmes des enquêtes et quelle part le grand Sherlock délègue aux héros ?

J-B.D. : Le but est de placer l’histoire dans le contexte de Sherlock Holmes. Ensuite, le thème est différent à chaque fois.

O.L. : Par exemple, dans le tome trois, on voulait souligner le gouffre qui existe entre les riches et les pauvres dans le Londres de cette époque. Et on voulait aussi s’intéresser à la pègre de l’East End. Quant à la part d’intervention de Holmes, elle est différente à chaque fois. Mais il n’y a finalement que dans le tome trois qu’il leur confie réellement une mission. Dans les autres, c’est le hasard ou l’absence de Holmes qui font que les héros plongent dans l’enquête.

SMB : Comment avez-vous rendu l’ambiance de Londres au XIXème siècle ?

D.E. : A la base, il y a beaucoup de documentation. Certains auteurs savent recréer une ambiance à partir d’un tonneau et de deux planches de bois. Pour ma part, j’aime retranscrire un univers réaliste dans le détail. J’ai un cahier des charges au départ. Et je m’attache à respecter les aspect relatifs à la mode vestimentaire, aux moyens de transport, aux lieux… C’est un travail en amont que je trouve passionnant. Et ça permet de rendre l’histoire plus crédible.

O.L. : On ne peut toutefois pas respecter totalement la réalité. Principalement parce que le Londres de Conan Doyle n’est pas tout à fait le Londres réel. C’est une fiction avec ses éléments emblématiques, qu’on cherche à respecter.

SMB : Notre magazine s’appelle Save My Brain… Sauver les cerveaux. Comment peut-on le faire ?

O.L. : C’est pas gagné !

D.E. : Il faut s’y mettre tôt. Recréer l’ennui chez les jeunes !

J-B.D. : Se lancer soi-même dans le steampunk.

O.L. : Il faut moins regarder TF1…

D.E. : Boycotter certains médias !

J-B.D. : Et lire Les Quatre de Baker Street.

SMB : Votre coup de cœur BD de cette année ?

O.L. : En série franco-belge, j’ai beaucoup aimé La Brigade Chimérique. C’est un sujet difficile, mais ils ont mis la barre très haut et l’exécution est magnifique. Sinon, je lis surtout des Comics.

D.E. : Moi, j’ai aimé Le Grand Siècle, c’est une série manga de Zipang, qui se passe pendant la deuxième Guerre Mondiale.

J-B.D. : De mon côté, j’aime beaucoup Taniguchi. Mais surtout ce qu’il faisait avant, je suis plus dubitatif sur les derniers.

2 Comments

Philippe

30 janvier 2012 at 21:52En tant qu’éditeur du livre de Francis Groux, je voulais vous confirmer que j’avais pris beaucoup de plaisir à travailler avec cet auteur atypique !

Lors du festival, j’ai vraiment pu constater qu’il était apprécié des gens de 7 à 77 ans.

laurence

27 janvier 2012 at 18:56bravo pour cette belle chronique, et sympa cette rencontre avec Francis Groux, avec qui j’ai en commun d’aimer Franquin, et d’avoir eu la chance de le rencontrer il y a quelques années déjà !